☑️介護の相談をしたい

各地域の自治体(市区町村)が高齢者の暮らしをサポートするため、『地域包括支援センター』という拠点が設置されています。

地域包括支援センターの主な業務は以下4つになります。

①総合相談

お困り事を聞き、必要なサービスや制度の紹介

②介護予防ケアマネジメント

要介護にならないように予防支援の実施

③包括的・継続的ケアマネジメント

ケアマネジャーや様々な機関との連携や支援

④権利譲渡

成年後見制度サポートや虐待防止の取組み

※とりあえず困ったら、一番近くにある地域包括支援センターに電話しましょう!

☑️現在の介護レベル(要介護認定)とは?

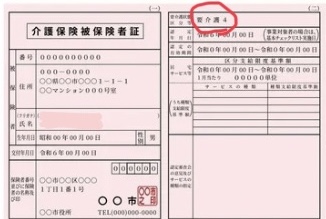

介護保険を申請し、結果が出ると配行される介護保険証に、現在の介護レベルが記載されています。

《判断の目安・見解》

・非該当 →日常生活の支援や見守りは不要

・要支援1→日常生活の一部支援や見守りが必要だが、介護は必要ない

・要支援2→支援1よりも支援や見守りが多いが、介護は必要ない

・要介護1→日常生活における部分的な介助が必要

・要介護2→生活全般で介助が必要

・要介護3→介護2+自力移動動作にも支障あり

・要介護4→日常生活は介助なしでは難しい

・要介護5→寝たきりで介護なしでは生活できない

といった目安になります。つまり、要支援は“介護”ではないのです!!

☑️介護保険サービスはいくら?

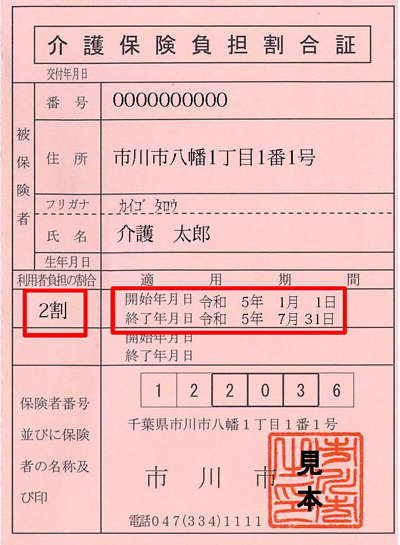

要介護認定がおりた際に、介護保険証とは別に、介護保険負担割合証が配行されます。

利用した介護保険サービス料金の自己負担額は、原則は1割負担になります。(合計所得金額が高い場合は2〜3割負担になります)

残り9割(場合により8〜7割)は公費によって支払われます。

つまり、利用料金1万円の場合、自己負担は基本的に1,000円ということになります。

※要介護毎に限度額が決められています。限度額を超えた金額は全て実費(10割)となります。

☑️介護保険が使えないサービスもある?

介護保険では『生活援助』や『身体援助』など、介護を行う上で必要最低限のサービスのみ利用できます。

例えば…

・同居家族の選択や掃除、料理といった家事援助

・趣味や散歩のための外出介助

・草むしりや庭の手入れ、窓拭き

・ペットの散歩

・正月など特別手間のかかる料理

・家屋の修理や家具の移動、大掃除

・お酒やタバコなど嗜好品の買い物

・病院の付き添い

・訪問美容、訪問理容

などは、保険外サービスになります。

当然ですが、料金は全額実費(自治体により一部支援する場合もあり)となり、サービスの質や金額設定もバラつきがあります。

第二回目にだいぶ濃い内容を書かせてもらいました。

やや簡略化している部分もありますので、深掘りしたい方は行政などのサイトを読んでみてください!

ご質問やご指導ご指摘ございましたら、コメント欄にお願い致します。

わかりやすく、簡単に、簡潔に、情報提供を心がけてまいります。

ii-mon©️